- ニューズレターNewsletters

- 書籍一覧Books

- 人文学Humanities

- 社会科学Social Science

- 自然科学Natural Science

- 複合領域Interdisciplinary

- 村上塾Murakami Yoichiro

- 島薗塾Shimazono Susumu

- 松村秀一建築塾Architecture and Building Construction

- 京都大学学術出版会Kyoto University Press

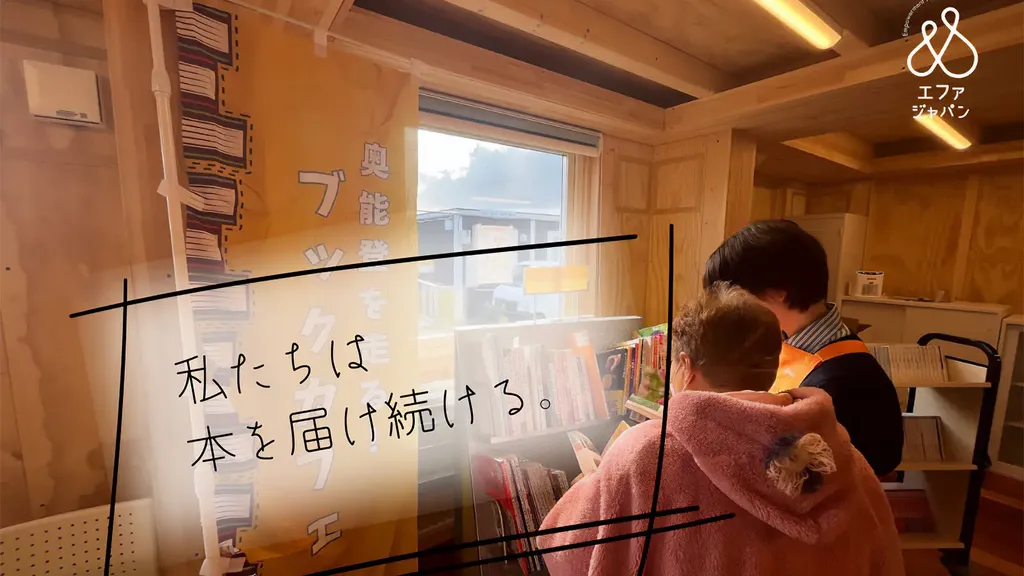

- 本の場Where Books are Activated

- シュレディンガーの水曜日Schrödinger's Wednesday

- 名古屋外国語大学出版会Nagoya University of Foreign Studies Press

- 未来のメディアの作り方Media and Communication Studies

- 地域人による地域創生living in the local and revitalizing the local

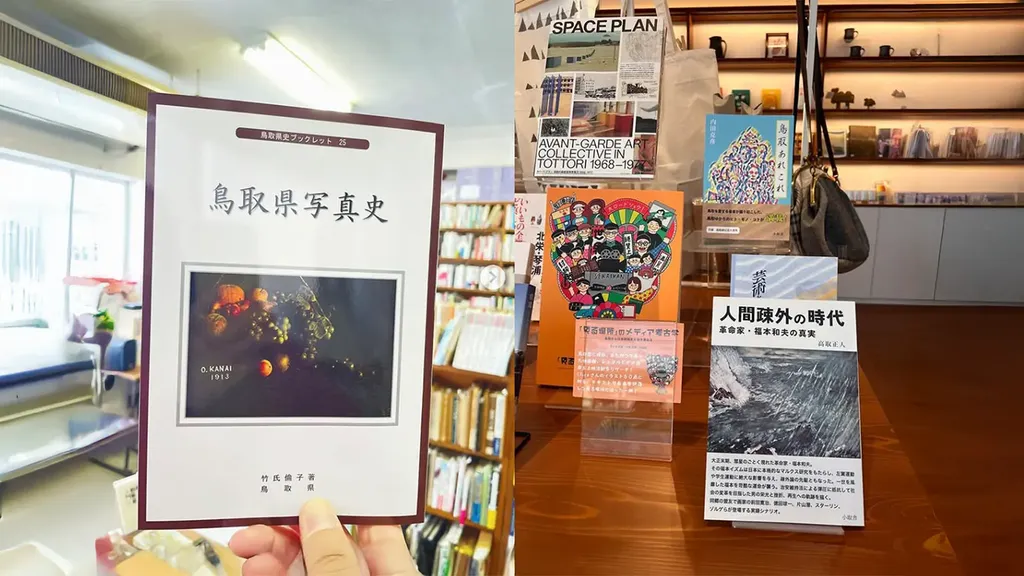

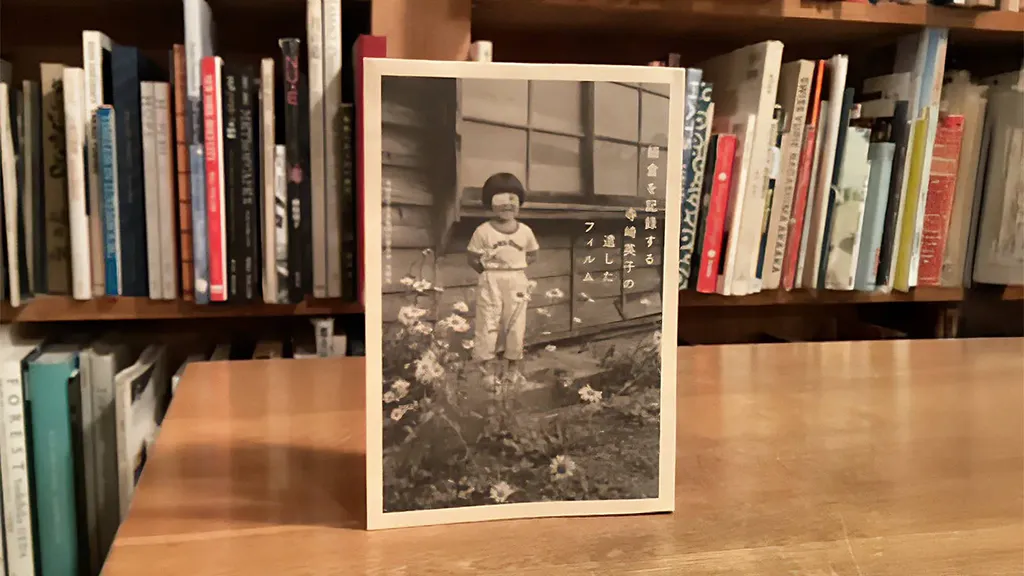

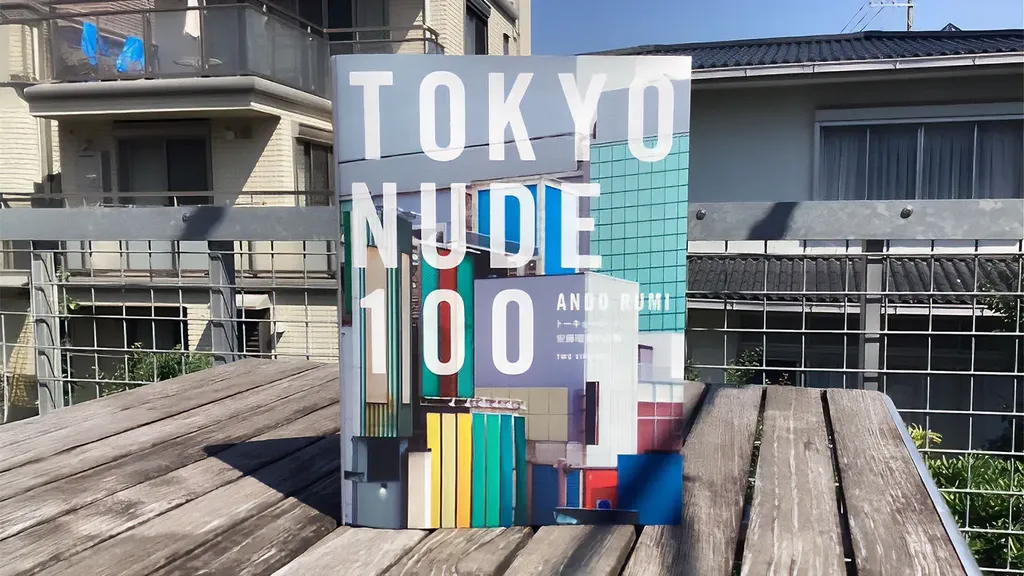

- 写真集の夜Shashinshu-no-Yoru

- 縁側ラジオEngawa-Radio

- ローカルナレッジ ミートアップLocal Knowledge MeetUp

左のメニューをマウスオーバーすると概要文が表示されます